少しでもリモートワークの生産性向上を図ろうと、前回のPCラックに引き続き、今回も自宅のパソコン環境改善のお話です。

仕事はほとんどパソコン上で行うのですが、そこは昭和のアナログ人間。メモを取ったり発想を書き溜めたりするのはやはり紙やノートじゃなきゃと思ってしまいます。

紙の資料や本などを広げてじっくり見たいときなどもありますしね。

キーボードをどかして

机の上を広く使いたいにゃあ

机の上を広く使いたいにゃあ

そこで、モニター台を設置することにしました。

モニター台の下のスペースにキーボードをさっと下に隠すことができるし、トレイのようなものに細々したものを整理して収納することを目論んでいます。

私はDIY大好きですが、何でもかんでもDIYするわけでもなく、市販品でコスパが良いものがあれば手っ取り早く買います。そこで市販品もいろいろ見てみたんですが・・・

やはり要求に100%合致するものはないので、自作することにしました。何しろ簡単そうだし。

本記事では、足の高さといった寸法や、耐荷重などの仕様検討から、作り方までつらつらまとめてみました。ご参考になるようなことがあれば幸いです。

(※以下、寸法の数字について、単位の記載がない場合は ミリ とします)

スポンサーリンク

完成品はこんな感じ

さっそく完成品の写真をご紹介しましょう。ビフォーアフター

まず、モニター台を設置する前の状態です。

モニター台設置後です。↓

キーボードを格納することで手前に作業スペースが作れます。↓

もっとも、キーボードもマウスもワイヤレスなので、邪魔なら他の場所に置くこともできるのですが、置ける場所は近くにないし(床置きはちょっと…)、途中で変なキーを押してしまわないか気になります。

その点、サッと前に押し込めるってのは、やっぱり便利ですよ~~

なお、モニターの右側にあるのが、前の記事で作成したノートパソコン用のラックです。

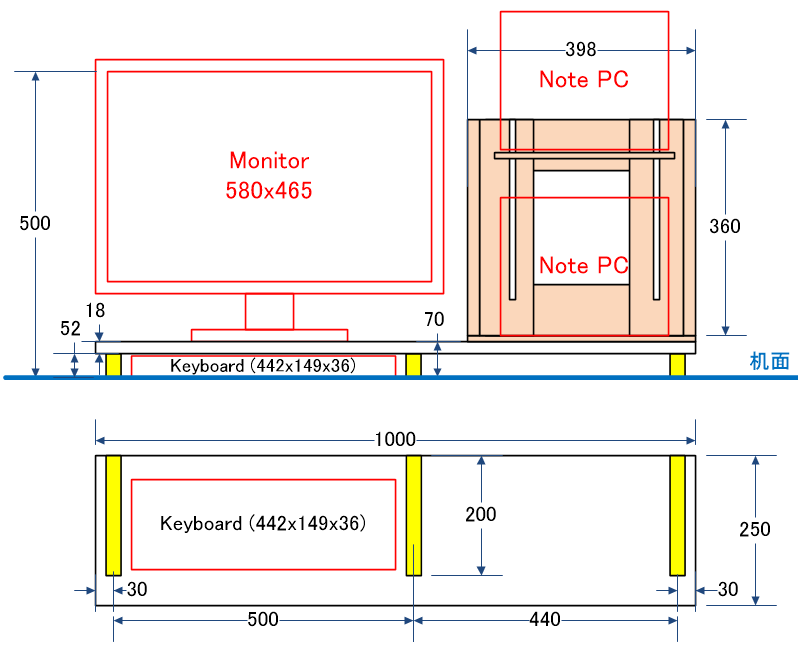

図面

イメージとしては、左側にメインモニター、右側に自作PCラックを載せることを想定しています。

どんな仕様にしようか(プラン検討)

モニター台って、作成そのものはめちゃ簡単ですから、最終的な出来不出来は仕様検討が9割ぐらい決めちゃうと言っても過言ではありません。概要

まずは、市販品を見て、構想を練ります。将来的にモニター2台構成にも対応したいと思い、まずはこちらのダブルモニター台を参考にしました。

>> Amazonで探したデュアルモニター台

さすが市販品ですね~。剛性があって、1mのスパンを両側の足だけで支えられるので、台の下の空間がまるまる使える。

(※「足」は、脚・支点 ということですが、以後、「足」と表記します)

おまけに引き出しやワイヤレス充電やUSB端子も付いているようです。こうしたちょっとしたギミックは便利そうだし結構好きです。

他の製品もいろいろ見てみました。

でもね・・・ほとんどの場合、高さが高いんですよ。単に私が使っているモニターとの相性の問題ということなんでしょうけど。

それで、やはり今回もDIYすることに決定。

手作りとなるとやはり素材は木材一択。天板は、加工しやすく、棚板材として一般的なパイン集成材を使うこととします。

机の天板も集成材なので相性はよいはず。DIYとしては少し値段がはる材料ですが、美的要素も大事ですよね。

関係する既存設備の寸法とか

自作モニター台の寸法等を検討するに先立ち、関連する既存設備の寸法などをチェックしました。

モニター

- メーカー HYUNDAI

- 型番 W240D 24インチモニタ

- 寸法 W×H×D (カタログ値)579×455×240

- 画面上端までの高さ(最も下げた時の実測値) 430

- 重量 9.9kg

キーボード

- メーカー Logicool

- 型番 K270 フルサイズワイヤレスキーボード

- 寸法 W×D(カタログ値) 441.5×149

- 足を立てた状態の高さH(実測値) 36

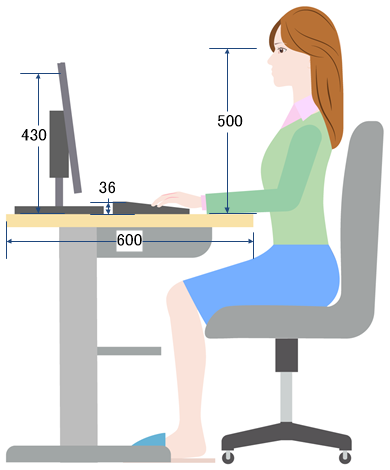

人間

机

寸法について検討!

以上の数字をもとにして、以下のようにモニター台の寸法を検討しました。最も重要なパラメータは高さ

モニター台の最も重要なパラメータは高さでしょう。台の下を収納とすると、できるだけ高くしたいところですが、そうするとモニター位置が高くなりすぎるので、適当な頃合いを検討せねばなりません。

で、机からモニター台天板上端までの高さは、70ミリ としました。天板板の厚さが18ミリなので、足の高さは 52ミリ ということになります。

根拠は、モニターの画面の高さを目線より下にする、ということです。

モニターの高さは、目線と同じ高さか、やや低い方が疲れにくいそうです。確かにそう思います。

そうすると、作業時の私の目の高さは 500ミリ で、モニター位置を最も下げた状態での画面の上端が 430ミリ なので、モニター台によるかさ上げの上限は 70ミリ ということになります。

ちなみに、上で参考にした市販モニター台の天板の高さは 97ミリ でした。それでもまだマシな方で、他には150ミリとか200ミリなんて製品もあるようです。

高さをよく見て買わないと

けっこうモニターを見上げる状態になっちゃうかもにゃあ

けっこうモニターを見上げる状態になっちゃうかもにゃあ

奥行きについて

次に重要なのは天板の奥行です。天板の奥行は、250ミリ としました。

市販モニター台の奥行きは 200ミリ でしたが、手持ちのモニターの台座の奥行きが 240ミリ なので、ちょっとはみ出てしまう。

反対に大きく天板を 300ミリ とかにしたら、机(奥行600)の上でA4の紙(210×297)を置くとき、邪魔になりそう。

よって消去法により、250ミリ 程度が適当かなと。

さらに、足の奥行を少し天板より小さくして(200ミリ)、奥に取り付けることで、机上に紙やノートを置くスペースを確保しようと思います。

横幅について

これはデュアルモニターを想定するので、参考にした市販モニター台と同じく、1000ミリ とします。

このサイズなら今の机の上に置けます。

ただ、木製の天板 1000ミリ だと、両端の足で支えるだけではたわみそうですよね。次に耐荷重について検討します。

スポンサーリンク

耐荷重について検討!

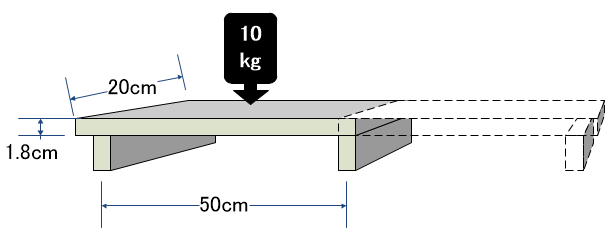

まず、足の位置を、両側からそれぞれ30ミリの位置と、中央あたりの 計3カ所 設けると仮定します。キーボードの横幅が 442ミリ あるので、長い方のスパンを 500ミリ とします。実際の天板の奥行は250ミリですが、荷重的に有効な長さは、足が支えてくれる 200ミリになります。足の厚みは 18ミリです。

荷重は、モニター分が全部かかるとして、約10kg(98N)とします。

棚の強度計算はこちらのサイトを利用させていただきました。

- 支持方法 両端支持/集中荷重

- 材質 杉

という仮定のもと、上記の数字を用いて計算すると、

天板のたわみ量は 0.391ミリ(500ミリ に対して0.08%)

と算出されました。

充分、許容範囲と判断します。それにモニタの荷重は、集中荷重ではなく、もっと分散するから、実際はびくともしないでしょう。

ちなみに、中央の足を設けず、両側の足だけで支えるとすると(スパンは940ミリ)、たわみは 2.7ミリとなります。荷重分散するとは言っても、この数字はちょっと許容できないですね。

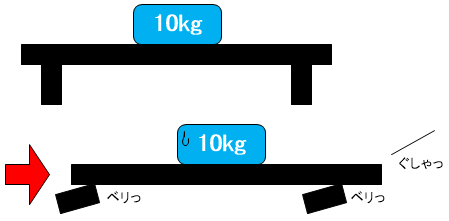

足の固定方法はどうする?

足の機能としては、基本的に可動部分もなく、上からの荷重を支えるだけなので、固定方法は、木工用ボンドで接着するだけでも十分かな思います。ただし、木工用ボンドを含め接着剤というものは、表面だけで接着するものなので、接着剤自体はしっかり固着したままでも、木材の表面が剥がれて破断することはあり得ます。

それなりに重いものを載せるので、地震等で横からの力が加わった時に、そんな破断によってパタンと倒れることがあるかもしれません。

なので、万が一に備えるなら、木工用ボンドの他に何か補強しておいた方がベターだと思います。足を太くする(例えば2枚として36ミリの太さにする)とか、長手方向の足も設けるといった手もありますが、収納スペースが削られるのはイヤなので没。

今回は、木工用ボンドの補強として、念のため ダボ打ち も行うことにしました。これやっとけば木材表面の剥離には至らないでしょう。

準備するもの

材料

必要なものは以下の通り。かかった費用も載せておきます。- パイン集成材 250×120×18 2190円

- カットサービス 3カット 165円

- 木工用ボンド 少々 手持ち 0円

- ダボ 8mm(またはビス)4本 手持ち 0円

- 水性ウレタンニス つや消しクリア 手持ち 0円

いずれも税込み。木工用ボンド、8mmダボなどは手持ちのものを使いましたが、新規に購入すれば数百円でしょう。

水性ウレタンニスはPCラック製作の時にAmazonで買った残りです。

工具

- のこぎり(ソーガイドも使用)

- ハンドドリル(またはインパクトドライバ)

- ダボマーカー(8mm用)

- 差しがね

- サンドペーパー(240番ぐらいと400番)

- 塗装用の刷毛、皿など

のこぎりを使用する際、「ソーガイド」を使うととても便利です。簡単に直角に切断できますので、のこぎり作業が楽しくなります。

私のDIYには絶対欠かせません。

>> ソーガイドをAmazonで見る

ハンドドリルは、ダボの穴あけ用です。もしダボの代わりにビスうちをするのであれば、インパクトドライバを使用します。

作り方

作り方と言っても、とてもシンプル。部材(天板と足)を切り出して、固定するだけ。次から順に説明しますね。

- 材料を購入

- 材料を切る

- 足の固定

1.材料を購入

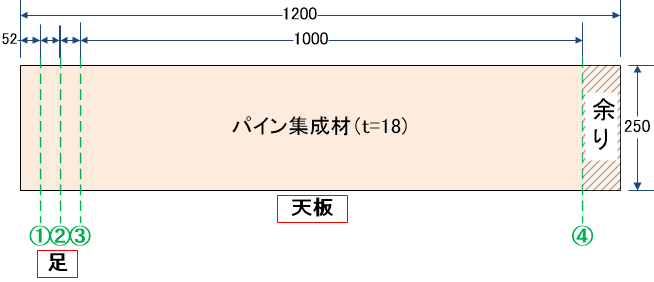

ホームセンターで棚板(パイン集成材)を購入します。今回必要なのは、厚さ18ミリ、幅250ミリ、長さ1200ミリのものです。

ホームセンターで棚板(パイン集成材)を購入します。今回必要なのは、厚さ18ミリ、幅250ミリ、長さ1200ミリのものです。お店によっては、長さが910ミリの次は1820ミリしかない場合もあります。

もし余った端材を他に使いまわす見込みが無いのであれば、あんまり安いものではないので、別のお店もチェックした方が良いかもしれません。

その他の材料も、もし手持ちのものがなければあわせてホームセンターで調達しましょう。

購入した棚板のカットですが、長いままだと取り扱いに気を遣うのと、きれいに垂直に切るのはソーガイドを使っても少々手間がかかりますので、ホームセンターのカットサービスを利用が便利です。大きなパネルソーできれいに切ってもらえます。

2.材料を切る

ホームセンターでは、カットサービスと言って、お店で購入したものをカットしてくれるサービスがあります(ただし、直線ではない難しい切り方は対応困難なことが多いのでご注意ください)。パネルソーによる直線カットなら、ワンカット50円程度でやってもらえます。

次のようなカット図面を用意して、支払いの済んだ材料を持ち込んで依頼します。

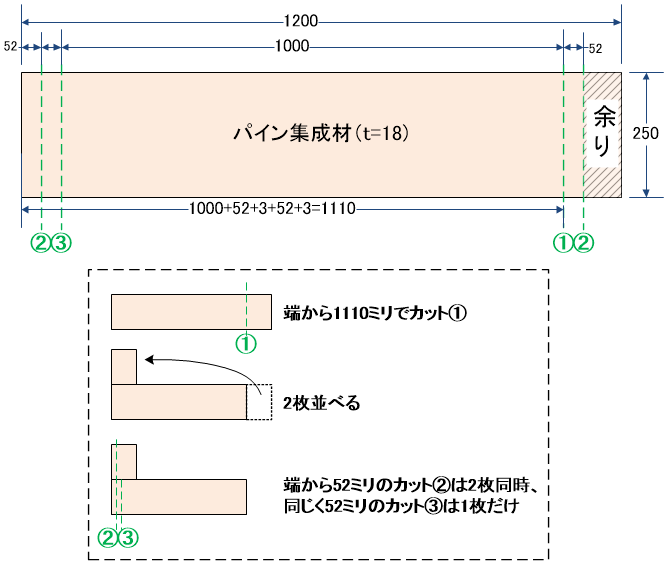

今回の場合、シンプルな切り方だと、上のように①~④の4カットで200円となります。

カットサービスの切り方を工夫しよう

ところが、おなじ厚さの材料を2枚並べて同時に切れば、2カット分をワンカットの料金でやってくれたりしますので、うまく工夫すればカット代金を節約することもできます。慣れたオペレーターの方だと、こう切ると節約できるんじゃない?と提案してくれることもありますよ。

実際は、下のようにお願いして、3カットで切ってもらいました。カット②で2枚切りしています。

ただし、カット①において、刃の厚みを分の切りシロとして6ミリ(3ミリ×2:カット②と③の分)を加えた寸法で切っているのですが、刃の状態によっては、多少誤差が発生する可能性があります。

一方、足を切り出すカット②およびカット③は同じ52ミリの設定で切ることができます。仮に設定が53ミリにずれてしまったとしても、全ての足を同じ寸法に精度よく揃えることは達成できます。

モニター台の精度としては、天板の横幅なんかは多少誤差があっても問題ありませんが、ガタつかないためには、足の高さを揃えることは絶対条件です。

家に帰ってから、足の長さを25cmから20cmに短くします(ソーガイドの出番です)。

切ったままの材料はバリがあったりして、角が優しくないので、サンドペーパーで角を落としておきましょう。

3.足の固定

先述したように、足の固定は木工用ボンドだけでも問題ないと思いますが、今回は念のため、ダボ打ちも行うこととしました。

先述したように、足の固定は木工用ボンドだけでも問題ないと思いますが、今回は念のため、ダボ打ちも行うこととしました。足の部材は3つあります(右と左と中央)が、固定するのは両端の右と左だけとし、中央の足は固定しないことにしました。

この先、サイズが違うキーボードを使うことになるかもしれないので、中央の足は可動としておきます。左右の足が倒れることがなければ、中央の足はただ重さを支えるだけで良いので(はさまるだけですが、モニターの重さによりズレません)。

木ダボは、8ミリ径のものを使用しました。

足の断面に、ドリルで2つの下穴をあけます。

ドリル径をダボと同じ8ミリにすると、ガバガバになりがちなので、若干小さめの7.5ミリのドリルを使うようにしています。

下穴にダボマーカーをつけて、天板の裏の足を付ける部位に合わせ、マーキングします。

マークに合わせて、天板の裏側にもドリルで下穴を開けます。

このようにダボマーカーを使って、穴の位置を現物合わせしますので、2つのダボの位置はテキトーでかまいません(もちろん左右の足で位置を揃えるなど、キッチリやって頂いてかまいませんけど)。

穴の深さが十分でないと、ダボがきっちり収まらず接合できないので、本固定の前に確認しておきましょう。

本固定は、まず足の方にダボを打ち込みます。

ダボと穴のサイズが少々きついので、木殺し(ダボの周囲をハンマーで少し叩く)して、穴の中に木工用ボンドを入れてダボを打ち込みます。

ボンドの水分で木が膨らむので、しっかりと固定されます。

次に、天板の裏側の方のダボ穴にもボンドを入れ、接着面にもボンドを付けて、足の裏に当て木を当ててハンマーで打ち込みます。

はみ出したボンドはすぐにふき取りましょう。

両方の足を付けたら、重しを乗せてしばし固定します。

構造的には以上で完成になりますが、美観と表面の保護のために、水性ウレタンニスで3回塗装をしておきました。

最後に

当初の目論見通り、机上環境がより快適になりました。机の上の細々したしたものが片付き、手元にノートや本などを広げたいときにはさっとキーボードを片付けることができます。

これできっと在宅仕事がはかどることでしょう(←本人次第)。

仕様検討から材料の調達・完成まで、半日で完了するくらい簡単でした。ホームセンターのカットサービスを使えば、後は木工用ボンドさえあればそれなりにできてしまいます。

同じような環境改善をお考えなら、ぜひトライされてみてはいかがでしょうか。

ただ、参考にした市販品のような寸法にしていたら、自分にとってはモニターの高さが高くなりすぎるところでした。

購入するにしろ、自作するにしろ、事前の仕様検討は十分にしておくことをお勧めします。

今回は以上です。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

スポンサーリンク